当院の歯周病治療の特徴

「薬で治す」歯周病治療

ですが、このような基礎的な治療を行い、自宅でも一生懸命歯磨きなどによるケアを行っても、なかなか歯茎の炎症が収まらず、腫れ・出血・口臭などに悩まされ、歯周病で歯を失ってしまうという方がいらっしゃるのもまた事実でした。

しかし、現代ではこのような歯周病を簡単に薬で治すことが出来る方法が見つかっています。

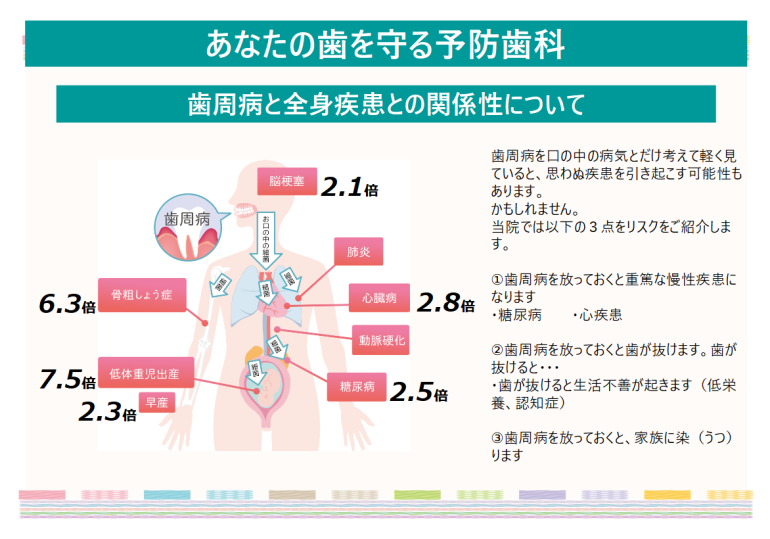

歯周病と全身の関係

そして、歯を喪失する最大の原因も歯周病といわれております。

その事実を踏まえ、小林歯科医院は予防歯科に力を入れてます。

予防歯科とは即ち、歯周病予防、虫歯予防の事になります。

そして特に歯周病は近年、全身疾患に影響があることが判明しています。

下図でもあるように、歯周病の炎症によって出る毒性物質が歯肉の血管から全身に入り、(糖尿病)、早産・低体重児出産・肥満・血管の動脈硬化(心筋梗塞・脳梗塞)にも関与しているといわれています。

歯周病の予防・治療を行うことで、全身の様々な病気のリスクを下げることが可能です。日々の歯磨き・口腔ケアを見直し全身の健康につなげましょう。

歯周病とは

歯を失う最大の要因

自分では気付くことが出来ないほどの軽いものを含めれば、成人のおよそ8割以上は歯周病にかかっていると言われています。歯周病には好発年齢はないものの、加齢とともに唾液分泌量が減少し、お口の中が乾燥するようになると、歯周病菌が増加しやすい環境へと変わってきます。

悪化するまで自覚症状が少ないのが特徴の歯周病はサイレント・ディジーズと呼ばれることもあります。1本でも多く大切な歯を残すためにも、早期発見・早期治療、そして予防を心がけましょう。

また、お口の中だけの病気だと思われがちな歯周病ですが、実は全身にも様々な悪影響を及ぼすことがあるということが最近ではわかってきています。歯周病菌は炎症性物質や毒素を大量に放出しますが、このような有害物質が血流によって全身へと回ることで心筋梗塞、脳梗塞、動脈硬化などの血管障害を起こすリスクを高めてしまうのです。また、糖尿病を悪化させてしまうともされています。

妊娠時も注意が必要で、歯周病を放置すれば早産・低体重児出産のリスクを高めてしまうことになると言われています。早期発見・早期治療を心がけ、予防もしっかりと行ってお口の中だけでなく全身の健康を守るようにしましょう。

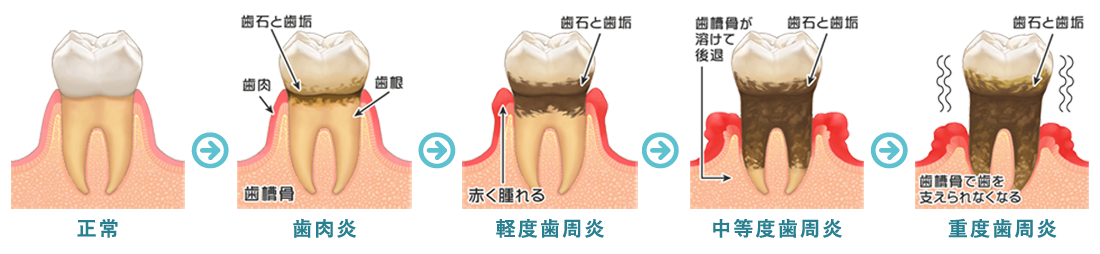

歯周病の進行

進行度1.歯肉炎

歯茎のみが炎症している状態を歯肉炎といいます。歯周ポケットの深さは3mm以内で、歯茎が炎症を起こしているため硬いものを食べた時や歯を磨いた時に出血することがあります。

治療方法

歯のクリーニングと、正しいブラッシング指導を行います。

進行度2.歯周炎

炎症が歯茎から内部へと広がり、歯槽骨(歯を支えている顎の骨)を溶かしてしまっている状態を歯周炎といいます。

進行度3.軽度歯周炎

歯槽骨が溶け出してしまった状態を軽度歯周炎といい、歯周ポケットの深さは3~4mmで、歯磨きの時に出血するだけでなく、歯茎が腫れているように感じたり、歯が疼いているように感じるという特徴があります。一般的に、初期段階では症状が見られない場合が多いです。

治療方法

スケーラーという器具を使い、歯の表面や歯の根の周りにこびり付いた歯垢・歯石を除去します。

進行度4.中等度歯周炎

歯槽骨が3分の1~3分の2ほど溶けてしまった状態を中等度歯周炎といい、歯周ポケットの深さは5~7mmで、歯磨きの時に歯茎から出血したり、水が染みたりします。

歯茎が腫れたり治ったりを繰り返し、ここまで進行すると歯がぐらぐらし始め、歯茎から膿が出たり、口臭が強くなったりします。

治療方法

歯垢・歯石除去を行います。歯周ポケットの奥まった部分にまで付着した歯石を除去する際には痛みが出る場合もあるため、麻酔を行います。場合によっては外科手術での治療を行うこともあります。

進行度5.重度歯周炎

歯槽骨が3分の2以上溶けてしまった状態を重度歯周炎といい、歯周ポケットの深さは7mm以上にもなります。歯磨きをする度に出血したり、歯の周囲を押してみると歯の周囲から白い膿がにじみ、強い口臭が出ることもあります。

歯に食べ物が詰まりやすくなる、歯と歯の隙間が大きくなる、歯が長くなったように感じるなどの症状もあります。重度歯周炎の場合、放置すれば歯が抜け落ちてしまうこともあります。

治療方法

歯垢・歯石除去と合わせて外科手術での治療を行いますが、改善が見られない場合など、歯を抜かなければならないケースもあります。

歯周病はセルフケアと歯科医院で行うメンテナンスによって

予防をしっかりと行うことが大切です。

歯周病はまるで生活習慣病のようなもので、優れた治療を受けたとしても毎日のケアや歯科医院での定期検診を行わなければあっという間に再発してしまうこともあります。治療以上にメンテナンスが大切とも言われているのが、歯周病なのです。

1本でも多く大切な歯を残すためにも、毎日のセルフケアと定期検診な歯科医院でのメンテナンスを徹底し、歯やお口の中を健康的な状態に保って、より充実した生活を送れるようにしましょう。

お口の中の状態というのは一人ひとり異なるため、歯磨きも自分に適した方法で行う必要があります。お口の事で何か気になることなどありましたら、是非当院までお気軽にご相談ください。

歯周病が影響する全身疾患

- 狭心症・心筋梗塞

- 脳梗塞

- 糖尿病

- 妊娠性歯肉炎

- 低体重児早産

- 誤嚥性肺炎

- 骨粗鬆症

- 関節炎・腎炎

- メタボリックシンドローム

口腔内細菌数

虫歯・歯周病にならないために

お口の中のトラブルの代表的なものである虫歯・歯周病を予防するためには予防歯科によって定期的な検診を行い、虫歯や歯周病を引き起こす原因を除去することが大切です。

自覚症状が出てから歯科医院で治療をするという方が多いですが、歯を治療するということ以上に「虫歯・歯周病などを予防する」ということが歯科医院の最も大きな役割です。

この先もずっとご自身の歯で快適に生活していくためにも、予防歯科によってお口の中の健康維持・健康管理を行っていきましょう。

予防メニュー

歯のクリーニング

毎日しっかり歯磨きをしていても虫歯は出来てしまいますし、お茶、コーヒー、ワイン、タバコ等によって歯が黄ばんでしまいます。これは歯磨きの仕方が悪いのではなく、歯と歯の間や歯周ポケット、歯の細かな溝などは普段の歯磨きではどうしても磨き残しが出てしまうためです。このような場所の汚れを放置するとやがて着色や虫歯、歯周病の原因となります。

だからこそ、小林歯科医院では定期的に歯のクリーニングを行うことをお勧めしております。 クリーニングでは柔らかいカップ状の機械を使い、歯の表面の磨き上げます。これによって歯の表面にプラーク(歯垢)が付着しにくくなり、虫歯・歯周病予防にもつながります。

また更に、歯に付着した汚れ・着色も落ちるため歯が本来持っている白さを取り戻すことも可能です。歯がつるつるになるため、すっきりした爽快感を感じることも出来ます。歯垢・歯石除去は他にも歯周病予防や口臭予防効果もあり、保険でも診療可能です。是非定期的なクリーニングを行ってみてください。

定期検診

「定期検診で行うこと」

- 新しい虫歯・歯周病の兆しが見られないか、大きな変化がないかのチェック

- セルフケアを改善する必要があるかどうかのチェック

- お口の中全体のクリーニング、フッ素塗布などの予防治療

「定期検診にかかる時間」

30分~1時間ほど(一人ひとりのお口の中のリスクや状態に合わせて異なります)

「定期検診の頻度」

3ヶ月に1回の定期検診をお勧めしています。

汚れ(細菌)が歯の周囲に付着してから、虫歯・歯周病を発症させるまでには一定期間がかかり、およそ90日経つと周囲の細菌が病原性を持つようになるとされています。

つまり、細菌が病原性を発揮する前に歯に付着した細菌を壊してしまうことで、虫歯・歯周病リスクを低くすることが出来るのです。そのため、当院では基本的に3ヶ月に1回の定期検診をお勧めしています。

お仕事やお忙しい方や遠方からお越しの方など、ご事情にも配慮致しますのでお気軽にご相談ください。

細菌感染症である虫歯や歯周病を予防するためには細菌だけを考えるのではなく、その人が持っている抵抗力とのバランスを理解することが欠かせません。

ただクリーニングを継続するだけでは抵抗力を考慮することは出来ていませんので、全体的な診査を行い、患者様一人ひとりに最も適した予防プログラムを組むこと、つまり、一人ひとりのリスクに合わせた上で定期検診を続けていくことが重要です。